|

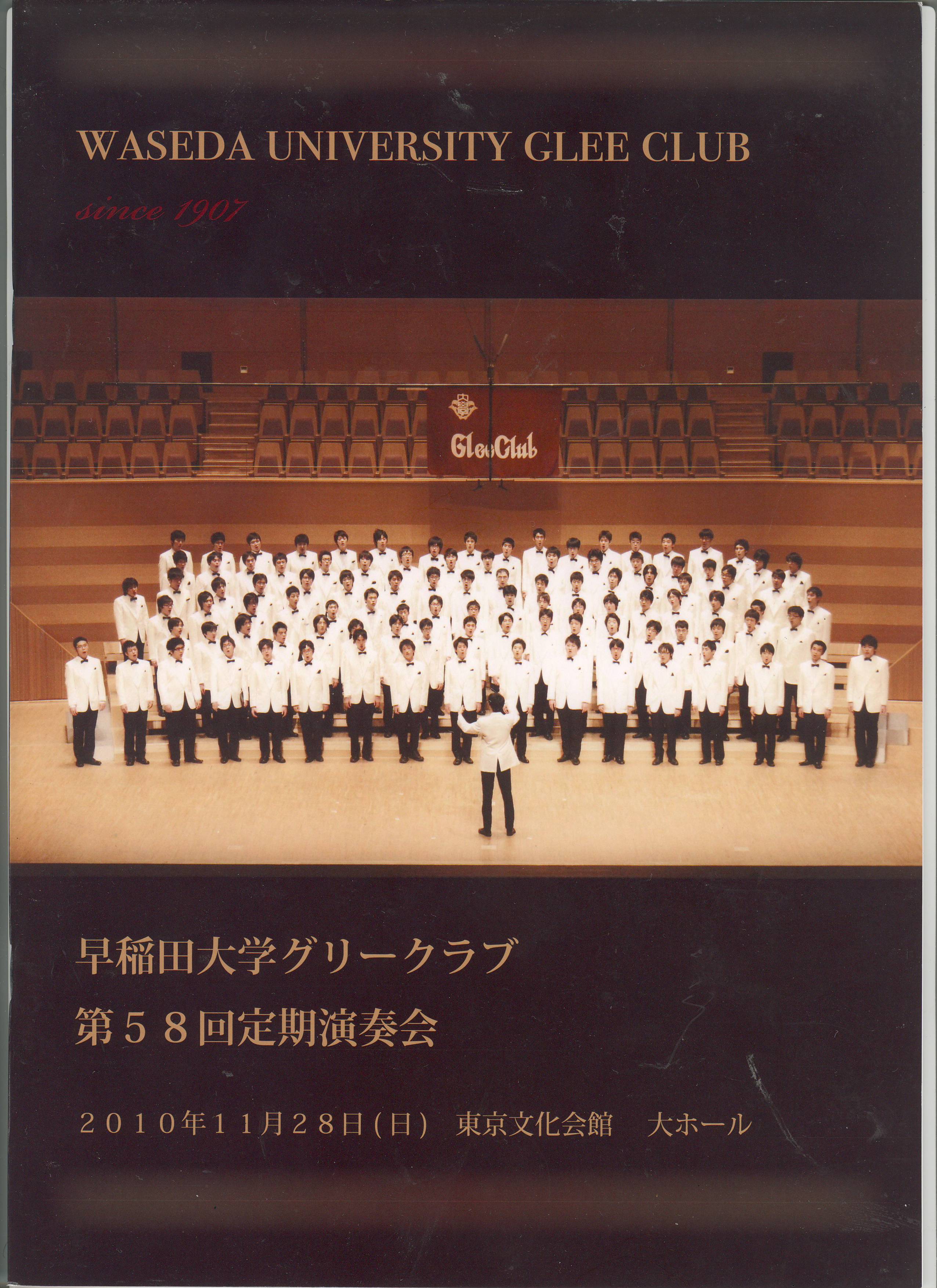

130名の男声合唱による「究極のエンターテインメント」 舞台は東京厚生年金会館から東京文化会館へ オンステ数130名を誇る早稲田大学グリークラブ第58回定期演奏会が11月28日(日)、東京文化会館の大ステージで賑々しく開催され、多様なプログラムで絶賛を博した。長年ホームグラウンドにしていた東京厚生年金会館大ホールが閉館になり、新たに若者たちが選んだのは文化の殿堂・東京文化会館大ホール。満員の聴衆が熱い声援を贈った。近年の早稲田グリーが目指すものは単なる合唱ではなく、合唱を通じて行うエンターテインメント。今年のプラグラムは、男声合唱に馴染みのある方だけではなく、平素はめったに男声合唱を聴かない方も楽しんで頂ける内容を留意した。近年は大学の男声合唱が低迷気味だが、全国津々浦々から集まった130人の部員が「個」と「個」を激しくぶつけ合いながら、心を完全に一つにして生まれる圧倒的な歌声、一糸乱れぬ分厚いハーモニーが大ホールいっぱいに響き渡り聴衆の心を揺さぶった。プログラム・演奏とも抜群で、2010定演として103年の歴史に新しい1ページをしっかり刻み込んだ。 前半は男声合唱の定番「合唱による風土記―阿波」(作曲:三木稔、指揮:北岡周[学生])と、「男声合唱曲 永訣の朝」(作詩:宮沢賢治、作曲:鈴木憲夫、指揮:樋本英一、ピアノ:小林功)を演奏し、男声合唱の真髄を披露した。 「阿波」は圧倒的なボリュームでいきなり聴衆を驚かせた。もう少し変化が欲しいと感じた部分もあったが、良くも悪くもこれぞワセグリという熱演だった。 「永訣の朝」のテキストは、宮沢賢治が若くして病気で他界した妹への思いを切々と綴った長い詩。「阿波」とは対照的に抑制された情感あふれる声で見事に歌い語りきった。言葉の一つ一つが心に染み込み、演奏後もしばらく寂寞の余韻にひたった。音楽的にはこの日最高の演奏だった。指揮の樋本氏は何度もカーテンコールを受けた。 休憩後の後半はガラッとスタイルを変えてエンターテインメントの世界。最初は、昭和33年卒のOBでボニージャックス・西脇久夫氏の編曲による童謡の世界「ドレミファ音楽館」で、「クラリネットをこわしちゃった」「ちいさい秋みつけた」「北風小僧の寒太郎」「てのひらを太陽に」になど、誰でも一度は歌ったことがある歌を、比較的平易な編曲で楽しく歌った。こういう作品は編曲を変に凝らない方がよい。会場の雰囲気が一気に和やかになった。西脇氏は“(「とおいわらべうた」「あなたの笑顔」など)僕の作品も歌ってくれるんだよ!」と感激していたが、OBとの強い絆を感じた。 最終ステージは、優れたエンタテイナーでもある青島広志氏の構成・指揮・ピアノによる「男の愛と生涯」と題したオムニパス。「水のいのち」「学生王子」「旅」「雨」などの組曲からお馴染みの作品が物語風に綴られる。青島氏の巧みな進行とメンバーのトークが時に笑いを誘い、男声合唱の良さと楽しさを満喫させた。特別出演したテノールの小野勉氏が、メンバーに完全に溶け込んでいた。 一流と言われる合唱団の定演は、いわゆる難曲ばかりを並べる傾向が強く、この自己満足らしき世界にお客様を退屈させることがよくある。しかしワセグリのように、聴かせるべきところはしっかり聴かせ、楽しんでもらう場面はしっかり楽しんでもらう姿勢に、OBとしても大いに共感する。音楽は基本的に楽しくなければならない。日本で唯一、ワセグリだけが常に100名以上の男声メンバーがひしめき合う由縁でもあろう。 「すばる」「遥かな友に」などアンコールの後も延々と舞台上のストームが続き、メンバーはグリークラブで青春を燃焼した喜びを爆発させた。この日をもって4年生から3年生にバトンタッチした。第60回送別演奏会は2011年2月26日・杉並公会堂大ホール(開演時間未定・無料)、この日、新学生指揮者がデビューする。第60回東京六大学合唱連盟演奏会は5月3日・ゆうぽうとホール、第60回東西四大学合唱連盟演奏会が7月3日・人見記念講堂。六連、四連はそれぞれ60回目の節目を迎える。59回定期演奏会も東京文化会館大ホールで開催が決っている。どうか来年も早稲田大学グリークラブに期待ください。ご声援ください。【Latvija編集長 徳田 浩】 |